Ce glossaire définit les termes, mots et notions fréquemment utilisés en acoustique, classés par ordre alphabétique.

Acoustique

L’acoustique est la science du son. Cette science étudie les propriétés des vibrations des particules d’un milieu susceptible d’engendrer des sons, infrasons ou ultrasons, de les propager et de les faire percevoir.

L’acoustique peut être subdivisée en plusieurs domaines spécialisés tels que l’acoustique architecturale, l’acoustique environnementale, l’acoustique musicale, l’électro-acoustique, ou encore la psychoacoustique, entre autres.

Pythagore étudiait déjà l’acoustique musicale au VIème siècle avant J.C. Les Grecs contrôlaient les phénomènes acoustiques des amphithéâtres grâce à leurs connaissances des propriétés sonores des matériaux utilisés au IVème siècle avant J.C.

Aire d’absorption équivalente (AAE ou A)

L’Aire d’absorption Equivalente, exprimée en m², caractérise le pouvoir absorbant d’un local en fonction des matériaux qui le compose. Il s’agit de la somme des produits des coefficients d’absorption des différents matériaux par leur surface dans le local.

AAE = ∑ αw*S

Avec :

Amélioration de l’isolement acoustique aérien (ΔRw)

C’est la différence entre les indices d’affaiblissement d’une paroi nue et de la même paroi revêtue du produit ou du système évalué. Le gain d’isolement représente uniquement l’affaiblissement de la paroi en transmission directe. Les valeurs obtenues sont données par rapport à un support défini (refend d’épaisseur 16 cm par exemple). La valeur en dB de ∆Rw est d’autant plus élevée que le produit est performant.

Bandes d’Octaves et de tiers d’Octaves

Bandes de l’échelle des fréquences permettant une étude simplifiée d’un son en divisant le spectre sonore en segments plus petits et plus simple à analyser. Il s’agit de bandes de fréquences dont la fréquence la plus élevée représente le double de la fréquence la plus basse. La largeur de bande d’octave double à chaque bande d’octave supérieure. Une bande de tiers d’octave fait référence au fait que chaque bande couvre un tiers de la largeur d’une octave. Le niveau global correspond à la somme d’énergie (pression) de toutes les bandes d’octaves.

La somme de toutes les bandes d’octaves correspond au niveau sonore global.

Bruit aérien

Bruit se propageant dans l’air tel que bruit de voix, haut-parleur, trafic routier, par opposition aux bruits solidiens.

Bruit ambiant

Bruit total existant dans une situation donnée pendant un intervalle de temps donné. Il est composé de l’ensemble des bruits émis par toutes de proches sources éloignées.

Bruit continu

Un bruit continu est un son qui se prolonge sans interruption sur une certaine période. Il peut être régulier ou irrégulier, mais il ne présente pas de pauses ou de variations brusques dans sa durée. Les exemples courants de bruits continus comprennent le bourdonnement d’un moteur, le ronronnement d’un chat, le vrombissement d’un avion ou encore le bruit de fond produit par la circulation routière.

Bruit impulsionnel

Un bruit impulsionnel est un type de bruit qui se caractérise par des pics d’intensité très élevés et très courts. Ces pics peuvent être causés par des événements tels que des impacts, des explosions ou des décharges électriques. Le bruit impulsionnel peut être particulièrement gênant pour l’oreille humaine, car il peut causer une sensation de douleur intense et même endommager le système auditif. Il est donc important de prendre des mesures pour réduire l’exposition à ce type de bruit dans les environnements de travail et de loisirs.

Bruit particulier

Composante du bruit ambiant qui peut être identifiée spécifiquement et que l’on désire distinguer du bruit ambiant notamment parce qu’il est l’objet d’une requête.

Bruit résiduel / Bruit de fond

Bruit ambiant, en l’absence du (des) bruit(s) particulier(s), faisant objet(s) de la requête.

C’est le niveau de pression acoustique moyen du bruit d’ambiant à l’endroit et au moment de la mesure en l’absence du bruit particulier considéré comme perturbateur.

Bruit rose

Un bruit rose est un bruit aléatoire normalisé ayant un spectre dont l’énergie est la même sur toutes les bandes d’octaves. Un bruit rose est émis par une source sonore afin de mesurer les isolements aux bruits aériens entre locaux. Le bruit rose est également utilisé, entre autres, dans le domaine de l’électro-acoustique, pour tester les systèmes audio et les enceintes par exemple.

Bruit solidien

Bruit se propageant dans un milieu solide tel que bruit d’impact au sol, ou bruits d’équipement (chaufferie, ascenseur).

Champ direct / Champ diffus

En considérant une source sonore et un récepteur, les ondes sonores émises par la source arrivant directement au récepteur représentent le champ direct. Les ondes sonores ayant subi des réflexions correspondent au champ diffus.

Champ libre

Le champ libre est un concept utilisé en acoustique pour décrire la propagation des ondes sonores dans un espace sans obstacles ni réflexions. Dans ce type de champ, les ondes sonores se propagent uniformément dans toutes les directions à partir d’une source sonore ponctuelle.

Coefficient d’absorption Alpha Sabine (αw)

Le coefficient d’absorption acoustique, également connu sous le nom de coefficient Alpha Sabine, caractérise la capacité d’un matériau à absorber le son. C’est le rapport de l’énergie acoustique absorbée à l’énergie acoustique incidente. Sa valeur varie entre 0 et 1, il n’ a pas d’unité. Un coefficient de 0 signifie que le matériau ne possède aucune propriété absorbante, tandis qu’un coefficient de 1 indique que le matériau absorbe complètement le son sans réflexion.

La norme NF EN ISO 354 est la norme en vigueur pour le mesurage de l’absorption acoustique en salle réverbérante.

Le coefficient Alpha Sabine a été nommé ainsi en honneur du physicien américain Wallace Clement Sabine, considéré comme l’un des fondateurs de l’acoustique architecturale.

Courbes NR et NC

Les courbes NR (pour Noise rating) et NC (pour Noise Criteria) permettent de caractériser des niveaux de bruit de fond et peuvent être utilisé pour proposer des critères de confort acoustique.

En France, les courbes NR d’évaluation du bruit sont définies dans la norme NF S 30-010 de décembre 1974. Chaque courbe (répartie entre NR 0 et NR 130), caractérise un spectre de niveau de pression acoustique à ne pas dépasser pour chaque bande d’octave de 31.5 à 8 000 Hz.

Lorsque le critère est fixé par référence aux courbes NR, les niveaux de bruit de fond sont mesurés in situ. Le spectre mesuré est superposé au réseau de courbes « gabarits », le niveau NR du spectre mesuré est défini par la courbe supérieure non sécante la plus proche du spectre de bruit mesuré.

Les courbes NC sont conformes à la Norme ISO 1996-1 : 2016.

Décibel (dB)

Le décibel (dB) est une unité de mesure logarithmique qui permet de quantifier le niveau de pression acoustique d’un son par rapport à un niveau de référence. Le niveau sonore est exprimé en décibel.

Il a été nommé ainsi en l’honneur d’Alexander Graham Bell, inventeur du téléphone.

Le décibel est également utilisé dans les domaines de la télécommunication, d’où provient son origine, et de l’électronique.

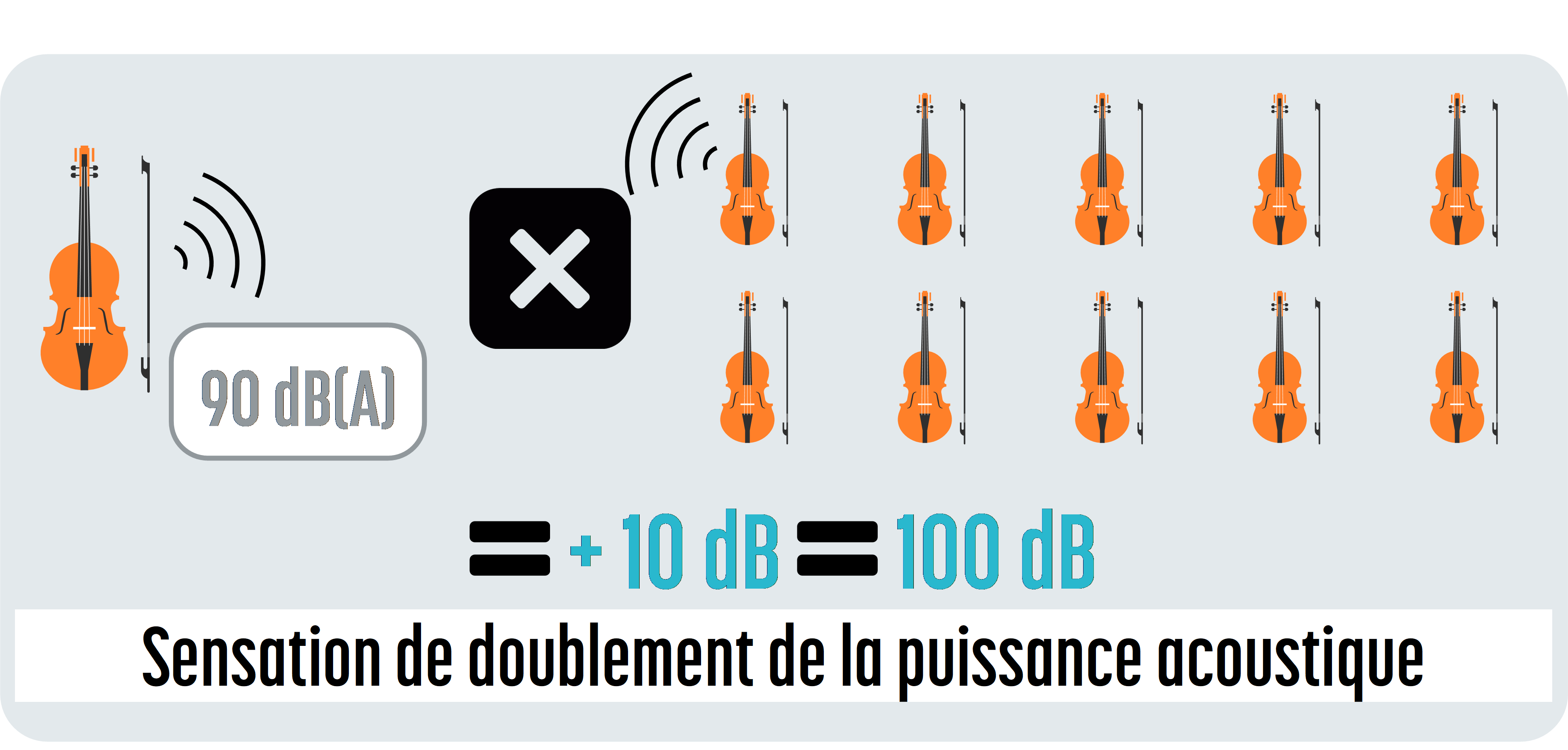

Du fait de son échelle logarithmique, le décibel ne s’additionne pas de façon linéaire, ainsi, la somme d’un bruit de 90 dB et d’un bruit de 90 dB ne donne pas un bruit de 180 dB mais de 93 dB.

Lorsque l’on augmente le niveau sonore de 10 dB, un humain perçoit une sensation de doublement de la puissance sonore (2 fois plus fort). La même logique s’applique pour la sensation de division par 2 du niveau sonore (-10 dB). Le cerveau renvoie une sensation et non une réalité physique.

Taux de décroissance spatiale par doublement de distance (DL2)

Le taux de décroissance spatiale permet de mesurer la diminution du niveau sonore par doublement de la distance d’éloignement à la source. Il s’exprime en dB.

Plus ce taux est élevé, plus le son décroit de manière importante en s’éloignant de la source de bruit, et donc plus la propagation du son dans l’espace est faible.

La définition, ainsi que le protocole de mesure, sont fixés par la norme ISO-14257 (2002).

Diffraction

La diffraction est un phénomène physique qui se produit lorsqu’une onde sonore rencontre un obstacle ou une ouverture. L’onde sonore est alors déviée et réémise dans toutes les directions, ce qui entraîne des modifications de sa trajectoire et de son amplitude.

Pour qu’il y ait diffraction, il faut que la largeur de l’obstacle soit inférieure à la longueur d’onde du son. La diffraction peut être observée lorsque les dimensions de l’obstacle ou de l’ouverture sont égales ou supérieures à la longueur d’onde du son.

Echelle de niveaux sonores

Effet cocktail

L’effet cocktail est un phénomène psychoacoustique qui décrit la capacité du cerveau humain à se concentrer sur une source sonore spécifique tout en ignorant les autres sources sonores présentes dans un environnement bruyant.

Ce terme provient de la situation où une personne peut suivre une conversation dans un environnement bruyant (comme une soirée cocktail par exemple) tout en étant entourée de nombreuses autres sources sonores (conversations musique, équipements et bruits ambiants). Le cerveau utilise des indices auditifs tels que la direction, la hauteur, le timbre et le rythme pour sélectionner et se concentrer sur un son particulier.

Le seuil limite du niveau sonore d’effet cocktail se situe à 72dB(A) pour un adulte et à 80 dB(A)pour un enfant, au-delà, le bruit engendré par les discussions voisines, additionné au bruit des autres sources, provoque une perte d’intelligibilité et le locuteur hausse la voix pour retrouver une bonne intelligibilité, engendrant ainsi une augmentation globale du niveau sonore général.

Émergence sonore

Modification temporelle du niveau du bruit ambiant induite par l’apparition ou la disparition d’un bruit particulier, perceptible sans exiger d’effort d’attention particulier.

Cette modification porte sur le niveau global ou sur le niveau mesuré dans une bande quelconque de fréquence.

L’émergence est évaluée en comparant le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A du bruit ambiant avec le niveau de pression acoustique continu équivalent A du bruit résiduel durant l’intervalle d’observation.

Facteur de directivité (Q)

Il caractérise, sans unité de mesure, la directivité de la source sonore en fonction des surfaces réverbérantes qui l’entourent. Sa valeur varie essentiellement de 1 (vide autour de la source) à 16 (sol, plafond et dans un angle de mur – jonction de 2 murs).

Fréquence

La fréquence est le nombre de fois qu’un phénomène périodique se reproduit par unité de temps. Ainsi, 1 cycle par seconde est égal à 1 Hz. Dans le Système international d’unités (SI), la fréquence s’exprime en Hertz (Hz).

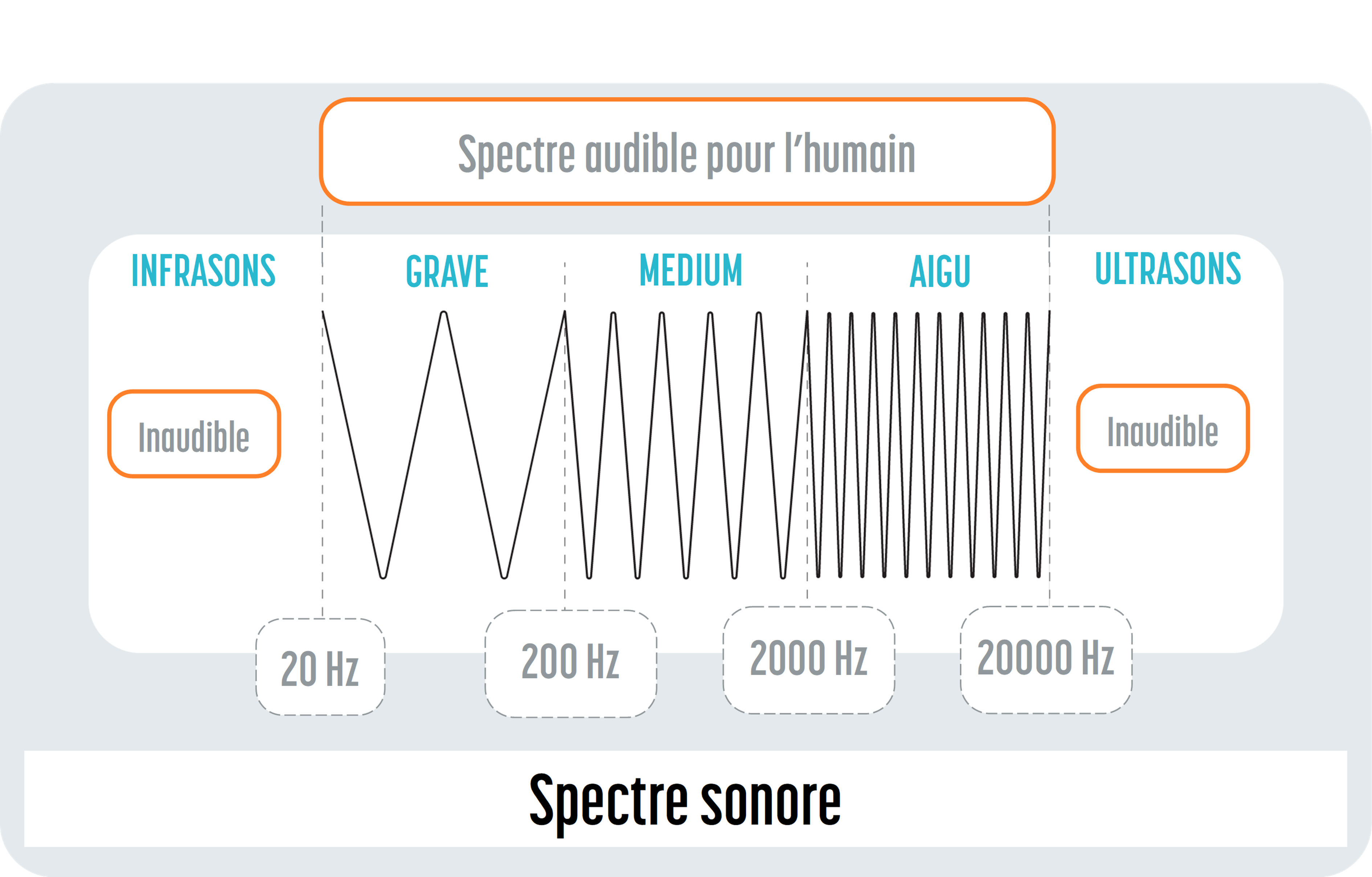

La fréquence permet de déterminer la hauteur tonale (tonie) d’un son ; plus la fréquence est basse, plus le son est grave et inversement, plus elle est élevée plus le son est aigu. De manière générale, l’oreille humaine ne perçoit que les sons dont les fréquences sont comprises entre 20 Hz et 20 kHz. En dessous de 20 Hz, il s’agit des infrasons, au-dessus de 20 kHz, nous trouvons les ultrasons.

Hauteur tonale

La hauteur tonale (ou tonie) désigne le caractère aigu ou grave d’un son en fonction des fréquences plus ou moins élevées qui le compose.

Impact sonore

L’impact sonore est la différence logarithmique entre le bruit ambiant contenant le bruit particulier et le bruit résiduel (ne contenant pas le bruit particulier).

A l’aide d’un bruit résiduel et de la réglementation en termes d’émergence sonore, on peut donc déterminer l’impact sonore à ne pas dépasser par le site en question.

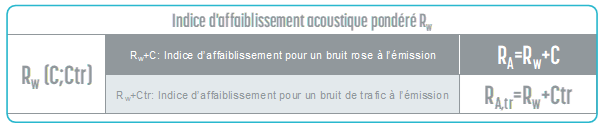

Indice d’affaiblissement (R)

L’indice d’affaiblissement acoustique R est une valeur d’isolement acoustique d’un élément de construction (porte, fenêtre, plafond ou mur par exemple) issue d’une mesure réglementée réalisée en laboratoire (selon NF EN ISO 140-3), ne prenant pas en compte la transmission du bruit par les chemins latéraux.

Cet indice représente la capacité du produit ou du matériau à s’opposer à la propagation du son. Il est exprimé par bande de fréquence et en global en dB.

Cet indicateur peut être donné avec ou sans avec prise en compte des termes correctifs C et Ctr, avec :

On obtient ainsi les indices suivants :

Plus l’indice d’affaiblissement acoustique R est élevé, plus l’élément est efficace pour isoler les bruits aériens.

Indices fractiles Lx

Également appelé indices statistiques. Lorsque le bruit n’est pas stable, cet indice caractérise la pression acoustique dépassé pendant x% de l’intervalle de temps considéré.

Ainsi, l’indice fractile L50 correspond au niveau sonore atteint ou dépassé pendant 50% de la durée de mesure, L90 pendant 90% du temps, etc…

Les indices fractiles fréquemment utilisés dans les études sont les suivants :

Intelligibilité de la parole STI

« Speech Transmission Index » ou indice de transmission de la parole en français.

Il s’agit d’une mesure de l’intelligibilité de la parole. Cette mesure est dérivée de la fonction de transfert de modulation (FTM) qui évalue la dégradation des modulations d’amplitude par bandes de fréquences

L’indice STI est calculé en analysant les effets de la distorsion, du bruit de fond et des autres facteurs qui peuvent affecter la qualité de la transmission audio. Les résultats sont exprimés sur une échelle allant de 0 (très mauvaise intelligibilité) à 1 (excellente intelligibilité).

De manière générale, l’estimation du STI est réalisée à partir de la méthode STIPA.

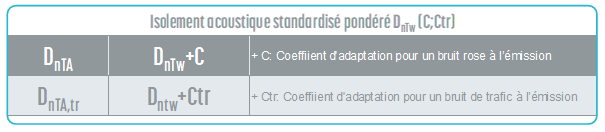

Isolement acoustique standardisé pondéré (DnT,w (C ; Ctr))

Il est défini comme étant la différence entre le niveau sonore émis dans un local et le niveau sonore reçu dans un local mitoyen et varie selon la fréquence (exprimé en dB), et permet d’exprimer l’isolement en fonction d’une seule valeur (global pondéré A). Il dépend principalement de :

Isolement brut (D)

C’est la différence entre le niveau de pression acoustique du local d’émission (ou de l’extérieur) et le niveau de pression dans le local de réception. Il est exprimé en dB.

D = L1-L2

Avec :

Limiteur de niveau sonore

Un limiteur de niveau sonore (ou limiteur de pression acoustique) est un dispositif électronique conçu pour réguler les niveaux sonores, notamment dans des environnements musicaux. Son principal rôle est de surveiller en temps réel le niveau sonore, et d’intervenir lorsque le son dépasse une limite prédéfinie, généralement issue d’une Etude d’Impact des Nuisances Sonores (EINS).

Il existe différents types de limiteurs, en cas d’atteinte du niveau maximum, le limiteur peut :

Le limiteur doit être installé et réglé aux valeurs déterminées par l’EINS, puis scellé par un installateur agréé.

Le limiteur de niveau sonore doit permettre le respect des textes règlementaires.

Masquage sonore

A partir de 10 dB d’écart, le bruit le plus faible n’a plus d’influence sur le niveau global perçu. Il s’agit de l’effet de masquage sonore ; le bruit le plus faible est masqué par le bruit le plus élevé.

Niveau continu équivalent de pression acoustique (Leq)

Le « Leq », pour Level equivalent, est exprimé en décibel (dB).

Il correspond au niveau continu équivalent de pression acoustique, et représente l’exposition totale au bruit ou un niveau moyen d’énergie sonore pendant une période considérée.

Le Leq est souvent décrit comme étant le niveau de bruit « moyen », cela n’est toutefois pas strictement correct d’un point de vue purement technique. Il s’agit cependant de la façon la plus simple de représenter le Leq.

Le niveau de pression acoustique continu équivalent peut être pondéré A, il est alors noté LAeq -exprimé en décibel pondéré A dB(A)-.

Niveau de bruit de choc L’nT,w

L’isolement acoustique au bruit de chocs (ou bruit d’impact) est déterminé en dB par la valeur du niveau sonore mesuré dans un local lorsque les planchers des autres locaux sont excités par une machine à chocs normalisée (norme NF S 31-052).

Le niveau mesuré est corrigé par la durée de réverbération du local récepteur, ramenée à une valeur de référence T0 (généralement 0,5 s).

Niveau de pression acoustique (Lp)

Le niveau de pression acoustique correspond à la différence entre la pression à l’équilibre qui existerait en l’absence de toute vibration acoustique et la pression existante à un instant donné. Il est exprimé en dB. Cette grandeur est dépendante de l’environnement de la source.

Lp = 20 log(P/P0)

Avec :

Niveau de pression acoustique normalisé (LnAT)

Cet indice définit le niveau sonore généré par les équipements techniques, et prenant en compte les caractéristiques acoustiques du local de mesure.

Niveau de puissance acoustique (Lw)

Le niveau de puissance acoustique est l’énergie que rayonne une source sonore, indépendamment de son environnement. Elle est exprimée en watt (W).

Lw = 10 log (W/W0)

Avec :

Pondérations fréquentielles

En acoustique 3 pondérations fréquentielles sont couramment utilisées. Il s’agit des pondérations A, C ou Z.

La pondération A est destinée à refléter la réponse de l’oreille humaine aux sons.

Les valeurs de pondération A sont ajoutées aux niveaux sonores mesurés par bande d’octave. Le niveau sonore global est alors exprimé en dB(A), le A indiquant l’emploi de cette pondération.

La pondération C accentue plus les sons à basse fréquence que la pondération A. Elle est notamment utilisée pour la mesure de pression acoustique de crête.

Les mesures réalisées avec cette pondération fréquentielle seront exprimées en dB(C), le C indiquant l’emploi de cette pondération.

Elle est définie comme étant une réponse en fréquence plate comprise entre 8 Hz et 20 kHz avec une tolérance de ±1,5 dB. Les mesures prises avec cette pondération de fréquence sont indiquées en dB(Z), le Z indiquant l’emploi de cette pondération.

Pondérations temporelles fast (F), slow(S) ou impulse (I)

Les pondérations temporelles rapide (F pour Fast), lente (S pour Slow) et impulsionnelle (I pour Impulse) sont définies par les normes de conception des appareils de mesure acoustique.

Elles déterminent la vitesse de réaction de l’appareil aux changements du niveau sonore.

Les niveaux sonores sont mesurés en détectant les changements de pression atmosphérique créés par le son. Ces niveaux de pression acoustique fluctuent assez rapidement avec des sources sonores communes comme la musique, la parole ou le bruit ambiant. La lecture du niveau sonore en temps réel sur un écran est difficile en raison de ces changements rapides de niveau. Les sonomètres amortissent ainsi leur réaction aux changements soudains, créant ainsi un affichage plus lisse. Ce processus est appelé Pondération temporelle.

Réduction de niveau de bruit de choc pondéré ΔLw

La réduction du niveau de bruit de choc pondéré notée ∆Lw correspond à l’efficacité d’un matériau (revêtement de sol ou chape flottante par exemple) à améliorer l’isolement au bruit de choc par rapport à un plancher nu défini (dalle béton armé d’épaisseur de 14cm par exemple). La valeur en dB de ∆Lw est d’autant plus élevée que le produit est performant.

Réverbération

La réverbération acoustique est un phénomène qui se produit lorsqu’un son continue à être audible après l’arrêt de la source sonore. Cela se produit lorsque le son réfléchi sur les surfaces environnantes de la source sonore.

Son

Le son est une vibration mécanique se propageant dans un fluide (milieu élastique ; air, eau métal). Il est produit par la vibration d’un corps (corde vocale, peau de tambour, corde de guitare, …) Des variations de pression se propage sous forme d’onde. La déformation élastique du fluide engendre une sensation auditive par l’humain grâce au sens de l’ouïe.

Sonomètre

Un sonomètre est un instrument utilisé pour mesurer le niveau de pression acoustique.

Il existe 4 classes de sonomètres selon la précision de l’instrument.

Spectre sonore

Le spectre sonore représente la distribution de l’énergie d’un signal sonore en fonction de l’amplitude des fréquences qui le composent.

Spectre sonore audible

Définit la gamme des fréquences audibles par l’humain. Celle-ci varie avec l’âge : de 20 Hz à 20 000 Hz chez un enfant, elle peut se limiter de 100 à 10 000 Hz chez une personne plus âgée.

Temps de réverbération (Tr)

Intervalle de temps durant lequel, après l’arrêt brusque d’une source sonore, le niveau sonore décroit de 60 dB. Il est exprimé en seconde. Le Tr varie en fonction des fréquences. Sa valeur dépend notamment des éléments qui composent le local, de sa forme et de de son volume. C’est un des critères principaux pour caractériser le comportement acoustique d’une salle. Plus le Tr est élevé, plus le local est réverbérant.

Agi-son

Agir pour une bonne gestion sonore. L’association défend la création et la qualité sonore dans l’écoute et la pratique des musiques amplifiées. Agi-son est un espace unique de concertation et une plateforme d’information en matière de gestion sonore dans le spectacle vivant musical.

Bruit.fr

Le site bruit.fr est un média de l’association loi 1901 créée en 1978 ; le CidB (Centre d’information et de

documentation sur le Bruit). C’est une association reconnue d’utilité publique depuis 2007. Le site internet

du CidB est une source d’information abondante et fiable concernant le domaine de l’acoustique.

Bruits et sons amplifiés

Guide d’accompagnement de la réglementation

Ce guide a été coordonné par le Centre d’information sur le bruit (CidB), sous le pilotage de la Direction

Générale de la Santé (DGS) du ministère des Solidarités et de la Santé et de la Direction Générale de la

Prévention des Risques (DGPR) du ministère de la transition écologique. Ce site contient de précieuses

informations concernant le Décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés aux

bruits et aux sons amplifiés.

https://guide-sons-amplifies.bruit.fr/

Voyage au centre de l’audition

Ce site présente des informations détaillées et techniques sur le système auditif périphérique et central, les

sons et la perception, les pathologies et la réhabilitation, les voies de recherche …

Ce site utilise Google Analytics pour mesurer l’audience et améliorer l’expérience utilisateur. Vous pouvez accepter ou refuser l’utilisation des cookies analytiques. Votre choix n’affectera pas le fonctionnement du site.